TIMES SURABAYA, SURABAYA – Fenomena remaja yang “memberi label” pada dirinya sendiri mengatakan, misalnya, “aku depresi,” “aku ADHD,” atau “aku mengalami anxiety” setelah membaca sebuah postingan, menonton video singkat, atau berdiskusi di grup online. Self-diagnosis bukan hanya soal mencari tahu; ia sering berujung pada klaim identitas yang diterima dan disebarkan di lingkaran sosial pengguna muda.

Fenomena ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana remaja memahami pengalaman emosionalnya, memilih langkah tindak lanjut, dan berinteraksi dengan lingkungan sekolah serta keluarga.

Di tingkat global, perhatian meningkat karena hampir satu dari tujuh anak usia 10–19 tahun mengalami gangguan mental yang berdampak signifikan pada kualitas hidupnya; banyak kasus bermula pada masa remaja dan bila tidak tertangani bisa berlanjut ke dewasa.

Salah satu pendorong terkuat munculnya self-diagnosis adalah ketersediaan informasi digital yang tak terbendung. Remaja dengan mudah mengakses daftar gejala atau video yang “relatable” di platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube; dalam hitungan menit mereka bisa menemukan konten yang tampak menjelaskan kegelisahan yang dirasakan.

Penelitian internasional menunjukkan bahwa konten media sosial dapat mendorong penonton muda untuk menilai dirinya cocok dengan sebuah diagnosis bahkan ketika konten itu menyederhanakan atau menormalkan gejala berat. Dalam kata lain, algoritma yang menampilkan konten serupa membuat pengalaman pribadi terasa universal sehingga membuka jalan bagi self-diagnosis.

Kebutuhan identitas pada masa remaja memperkuat kecenderungan ini. Label diagnosis yang terlihat memberi jawaban dan komunitas sering kali menjadi alat bagi remaja untuk menjelaskan pengalaman dirinya kepada teman sebaya.

Bila sebelumnya mereka hanya merasa “aneh” atau “berbeda”, kini ada istilah yang memberi narasi atas perasaan tersebut. Namun problemnya, narasi ini sering mengabaikan konteks klinis: frekuensi gejala, durasi, dan pengaruhnya terhadap fungsi sehari-hari tiga unsur penting dalam diagnosis profesional.

Faktor struktural juga memainkan peran: keterbatasan akses layanan kesehatan mental. Data pemerintah dan studi akademis di berbagai daerah Indonesia menunjukkan keterbatasan jumlah tenaga konselor dan psikolog yang mudah dijangkau remaja.

Ketika sekolah dan puskesmas tidak menyediakan layanan pencegahan dan deteksi dini yang memadai, remaja cenderung mencari jawaban sendiri melalui internet atau komunitas daring. Ini menjadi spiral: kebutuhan jawaban cepat bertemu konten mudah dicerna, lalu bermunculan klaim diagnosis tanpa verifikasi profesional.

Proses self-diagnosis seringkali berulang dan cepat. Remaja merasakan gejalamisalnya kecemasan menjelang ujian, gangguan tidur, atau sulit berkonsentrasi lalu mencari di mesin pencari dan menemukan checklist gejala. Bila ada kecocokan sebagian, mereka menarik kesimpulan.

Selanjutnya, mereka berbagi temuan itu ke teman atau forum, mendapat penguatan sosial, dan akhirnya mengadopsi label sebagai bagian dari identitasnya. Studi lapangan menunjukkan pola ini tidak hanya terjadi pada kelompok usia akhir remaja, tetapi mulai terlihat pada usia SMP (sekitar 12–15 tahun), sejalan dengan meningkatnya akses ke ponsel pintar dan media sosial pada rentang usia ini.

Statistik lain memperlihatkan bahwa selama dan pasca-pandemi, gejala depresi dan kecemasan pada anak-remaja meningkat pesat misalnya beberapa meta-analisis global melaporkan lonjakan kasus depresi sampai puluhan persen selama masa krisis COVID-19 yang semakin menyediakan “bahan bakar” bagi proses self-diagnosis.

Data menunjukkan rentang usia 12–21 tahun adalah yang paling rentan terhadap praktik self-diagnosis. Pada kelompok 10–19 tahun, WHO mencatat bahwa gangguan mental memberikan beban penyakit yang besar; data nasional Indonesia menunjukkan prevalensi depresi pada kelompok remaja masih signifikan Riskesdas di tahun 2018 melaporkan angka depresi pada usia remaja tertentu yang mengindikasikan adanya masalah yang perlu perhatian.

Lebih spesifik lagi, studi lokal menyebutkan bahwa persentase remaja yang pernah mencoba diagnosis mandiri mencapai puluhan persen dalam sampel tertentu; beberapa penelitian kampus melaporkan angka hingga sekitar 20–25% dalam sampel pelajar atau mahasiswa yang mengaku pernah mengidentifikasi sendiri kondisi mentalnya. Angka-angka ini memberi gambaran bahwa fenomena bukanlah minoritas kecil; ia sudah memasuki ranah perilaku umum dalam kelompok Generasi Z.

Bahaya pertama adalah over-labeling ketika pengalaman normal masa remaja (mood swing, stres ujian, rasa rindu) dipetakan sebagai gangguan klinis. Label semacam itu, jika dilekatkan terlalu dini, dapat menghambat perkembangan coping skills alami dan membuat remaja merasa “stuck” dalam peran pasien.

Bahaya kedua adalah penundaan atau penghindaran pengobatan yang tepat ketika remaja percaya pada diagnosis sendiri, mereka mungkin menolak rujukan profesional atau justru mencoba perawatan yang tidak sesuai (misalnya saran tidak teruji di internet).

Ketiga, ada risiko komersialisasi masalah produk-produk “terapi” daring yang dipromosikan tanpa bukti ilmiah bisa dieksploitasi oleh pelaku usaha.

Keempat, dampak sosial-emosionalnya nyata: identitas yang dibentuk dari diagnosis yang salah bisa menimbulkan kebingungan, stigma internal, dan masalah relasi interpersonal. Semua ini tidak hanya mengancam kesehatan psikologis jangka pendek tetapi juga potensi akademik dan sosial remaja di masa depan.

Literasi, Akses, dan Peran Sekolah-Keluarga

Menghadapi fenomena ini diperlukan pendekatan multipihak. Pertama, literasi digital dan kesehatan mental harus diajarkan di sekolah: bukan sekadar mengenal istilah, tetapi kemampuan memilah sumber informasi, memahami kriteria diagnosis klinis, dan tahu langkah pencarian bantuan yang benar.

Kedua, memperluas layanan konseling ramah remaja baik di sekolah maupun puskesmas agar akses konsultasi menjadi mudah, terjangkau, dan privat.

Ketiga, orang tua perlu dilatih menjadi pendengar yang efektif; komunikasi keluarga yang baik dapat mengurangi dorongan remaja mencari jawaban di ranah publik yang kerap menyesatkan.

Keempat, platform media sosial perlu didorong menyediakan konten yang divalidasi pakar dan mempromosikan jalur rujukan ke layanan profesional bila konten menyinggung gejala berat. Langkah-langkah ini pada akhirnya akan mengubah self-diagnosis dari praktik berisiko menjadi titik awal yang diarahkan ke penilaian profesional.

Self-diagnosis pada remaja sejatinya merefleksikan sesuatu yang lebih elegan: generasi muda ingin dipahami dan ingin membuat narasi atas pengalaman batinnya. Namun keinginan itu berbahaya bila dipenuhi dengan informasi yang salah dan akses layanan yang buruk.

Data global dan lokal menunjukkan kerentanan remaja terhadap gangguan mental dan kecenderungan mereka melakukan diagnosis mandiri; oleh karena itu tanggung jawab kolektif pendidikan, layanan kesehatan, media, dan keluarga harus segera berbenah.

Bila literasi ditingkatkan, layanan diperluas, dan jalur rujukan dibuat ramah remaja, fenomena self-diagnosis bisa berubah wajah: bukan lagi sekadar klaim identitas yang meresahkan, melainkan langkah awal menuju perawatan yang benar, dukungan yang tepat, dan pemahaman diri yang sehat. Dengan kata lain, kita tidak bisa melarang remaja bertanya tentang dirinya sendiri; kita bisa, dan harus, mengajarkan cara bertanya yang benar. (*)

***

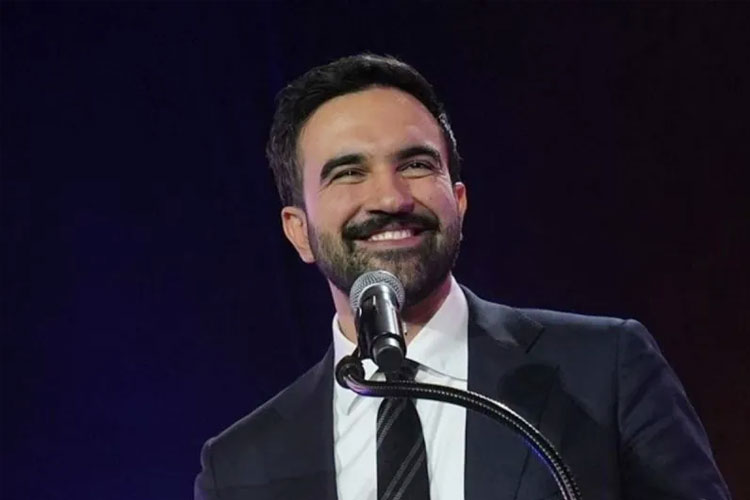

*) Oleh : Ahmad Fizal Fakhri, S.Pd., Founder The Indonesian Foresight Research Institute, Assistant Professor at Uinsa, LP Ma'arif Jatim Book Writing Team.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

| Pewarta | : Hainor Rahman |

| Editor | : Hainorrahman |